人力资源行业:为何青岛灵活用工成为未来趋势?

一. 人资行业的发展历程

最早中国的人资企业诞生于“外资企业不得直接聘用中国员工”的背景下,因此最早的人资公司多为外资企业,外资企业整体品牌效应强、经营业态较为全面丰富,多从事高端猎头、咨询等高毛利业务;

近些年伴随着劳务派遣和青岛灵活用工的发展,国内民营企业逐步发展,占比逐步提升;

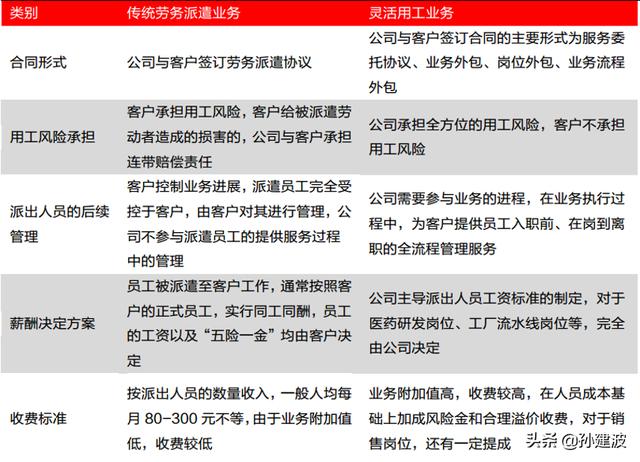

二. 几种用工制度的区别和联系

标准劳动关系:直接雇佣

非标准劳动关系:非全日制合同/零工时合同/劳务派遣

非劳动关系:业务外包(青岛灵活用工)

三. 青岛灵活用工分析

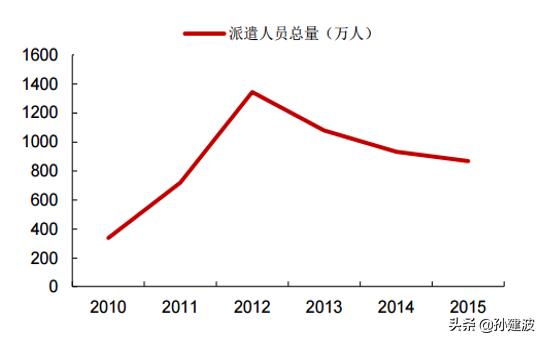

1、中国劳务派遣最先发展,13年逐渐被青岛灵活用工取代

改革开放初期探索市场经济,因此有一批富余出来国企员工和大学生,当时外资企业不得招聘中国员工,因此诞生了最早的劳务派遣公司。之后农村实行承包责任制,又多出来了一批农村劳动力,于是诞生了早期的农民工劳务派遣公司。再之后,由于中国加入WTO,国企进行改革,为了解决下岗的国企员工就业问题,出现了针对下岗员工灵活就业的劳务派遣公司。由于高等教育推行,大学生人数激增,很多政府下设了人才服务机构,形成了以大学生为主力的劳务派遣机构。

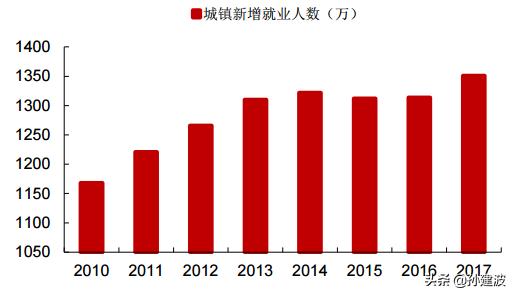

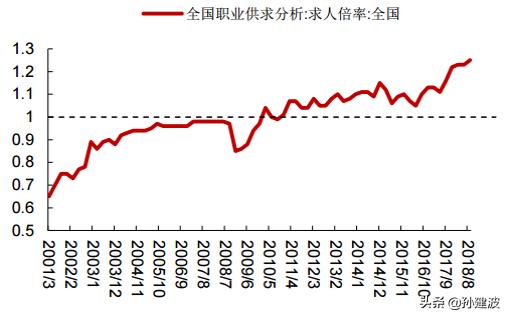

2010年后供需形势发生变化,更为规范的青岛灵活用工迎来发展期

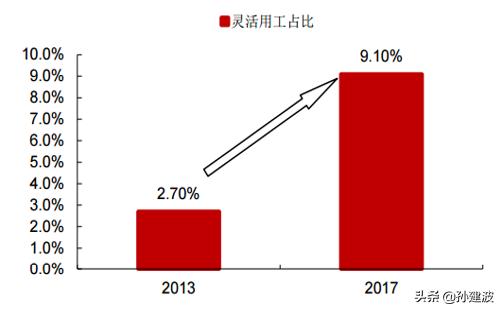

13年出现拐点,派遣人员数量下降,青岛灵活用工占比上升,供求导致劳资关系变化是本质原因

2 本质原因之外,在供给层面用工法律制度逐渐完善

2008年 《劳动合同法》

劳务派遣单位应当与被派遣劳动者订立二年以上的固定期限劳动合同;被派遣劳动者应当与用工单位订立劳务派遣协议;用工单位不得将连续用工期限分割订立数个短期劳务派遣协议;劳务派遣一般在临时性、辅助性或者替代性的工作岗位上实施

将劳务派遣纳入规制调整之范围,并采取了严格规范的立法取向

2013年《劳动合同法(修正案)》

劳务派遣用工是补充形式,只能在临时性、辅助性或者替代性的工作岗位上实施。用工单位应当严格控制劳务派遣用工数量,不得超过其用工总量的一定比例

为了遏制劳务派遣的非理性增长,修改条文专门针对劳务派遣进行了立法规制

2014年《劳务派遣暂行规定》

用工单位应当严格控制劳务派遣用工数量,使用的被派遣劳动者数量不得超过其用工总量的10%

对相关规定有更加详细和周延的规范

2019年《国税地税征管体制改革方案》

基本养老保险费、基本医疗保险费、失业保险费、工伤保险费、生育保险费等各项社会保险费交由税务部门统一征收

社保入税,合规成本上升

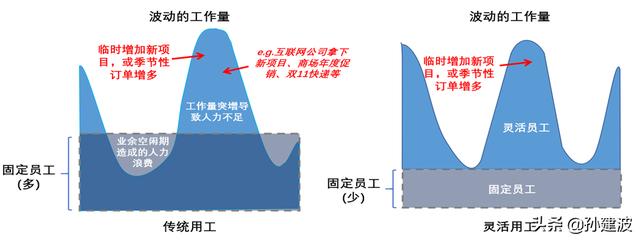

3 “灵工”——业务外包实质上是劳动人口与人服企业之间签订的劳动合同。因此“劳动者”与“用工单位”之间的合同时间无限制

青岛灵活用工优势:帮助企业减少用工成本

企业端:

Ø减少员工闲置成本来提升效率;

Ø弥补企业临时性用工需求;

劳动力成本提升:社保入税、人工成本增加

四、他山之石:日本青岛灵活用工发展路径与中国横向对比,中国青岛灵活用工有望爆发

1 发展背景区别

1)日本劳务派遣发展背景

二战后,由于存在剥削劳动力的问题,因此取消了民间劳动力供给组织,自此劳动力派遣销声匿迹。到20世纪70年代,由于全球化浪潮,一些在日本的美资企业,以人事管理的名义建立劳务派遣机构。之后,由于劳动力不足,日本最先放开了一批专业劳动力岗位。

2)中国劳务派遣发展背景

改革开放初期探索市场经济,因此有一批富余出来国企员工和大学生,当时外资企业不得招聘中国员工,因此诞生了最早的劳务派遣公司。之后农村实行承包责任制,又多出来了一批农村劳动力,于是诞生了早期的农民工劳务派遣公司。再之后,由于中国加入WTO,国企进行改革,为了解决下岗的国企员工就业问题,出现了针对下岗员工灵活就业的劳务派遣公司。由于高等教育推行,大学生人数激增,很多政府下设了人才服务机构,形成了以大学生为主力的劳务派遣机构。

发展背景不同,日本兴起背景为劳动力短缺,因此员工话语权较高。中国兴起背景是解决劳动力就业问题,因此员工话语权较弱。

2 立法区别

1)日本立法的出发点是保障被派遣员工的公平对待,因此强调被派遣员工的福利和保障。

2)中国立法的出发点是保护劳动合同,因此在合同弹性范围内,中国很多派遣企业的存在是基于避税和减少社保缴纳而存在。

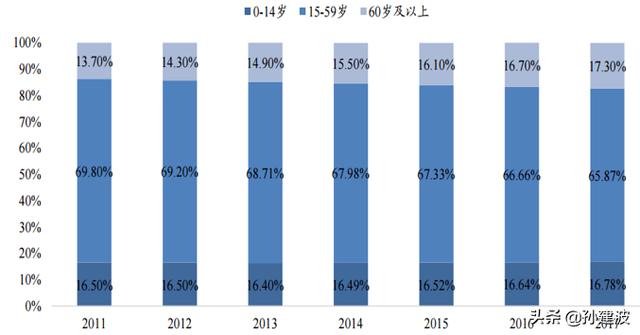

3 中日人口结构对比:当前中国人口结构与20世纪80年代末期的日本接近

当前我国60岁以上和15岁以下人口占比接近,类似于日本20世纪80年代末期的的人口结构

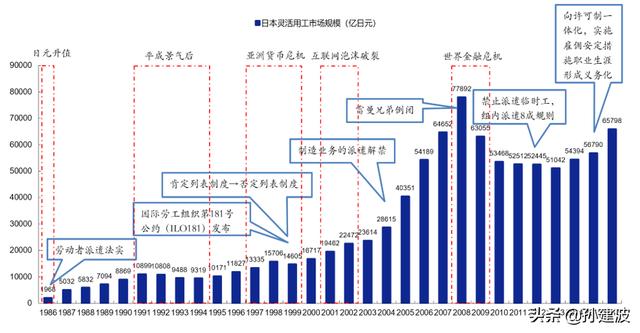

4 青岛灵活用工在日本的发展历程:为中国青岛灵活用工行业提供参考

Ø1986年,首次制定《劳务派遣法》,劳务派遣业在日本得到认可,但限定工种及期限,最初定位 13 种工作。

Ø1999年,经济泡沫破裂,对劳务派遣从“原则禁止”转为“原则自由”,除 26 种工作外,其他行业全部开放,派遣期限为一年。

Ø2003年,对制造业派遣解禁,期限限制为一年,对非 26 种业务派遣期限延长至三年。

Ø2007年,对制造业派遣企业从一年延长至三年。

Ø2015年,进一步放宽劳务派遣,同时提出企业对被派遣员工后续培训要求。